Antonio Presa quería que Robin la convirtiera en serie, pero no situada en Roma. Para las autoridades de Columba, aquel imperio significaba el epítome de la civilización occidental, y no era conveniente enfocarse en uno de sus defectos, como pudo haber sido la esclavitud. Debía situarse en una galaxia muy muy lejana. Ya estaba apalabrado Salinas como su dibujante. Solo faltaba el personaje.

En uno de su escasos viajes a Argentina, Robin Wood se refugió en mis oficinas de la Editorial, que quedaban al fondo de todo, para estar más tranquilo. Junto a él, Antonio Presa y yo. El brainstorming comenzó. Presa tiraba ideas. Robin caminaba peripatéticamente, golpeándose suavemente los labios con un lápiz, señal que estaba pensando. Yo, veinteañero, observaba cada detalle en silencio, sin atreverme a entorpecer el funcionamiento del laboratorio. Una semana después, tenía el primer guión de Dago en mi escritorio.

Ya dije que escribí algunos guiones suplentes durante el período Salinas.

Eura Editoriale de Italia compró casi toda la producción de Robin a Columba. Publicó veinte años en cinco. Columba cerró sus puertas y Robin siguió pruduciendo Dago para Italia, dibujado ahora por Carlos Gomez. Al igual que en Argentina, fue un éxito total. Salinas y Robin recibieron el Yelloy Kid por ello. Se imprimían multitud de monográficos y recopilaciones en tapa dura, a color y en papel satinado. Hasta se creó un Dago mensual, en un formato hasta ese momento nunca experimentado por la Eura. El llamado “bonelliano”. Es el que vemos en Dampyr, Dylan Dog, y Martín Mystere, entre otros.

Aún hoy, Robin Wood produce cómodamente 30 guiones por mes. Vaya a saber cuántos debía hacer a principios de la década del 2000 que es cuando decide abandonar –no del todo- el Dago mensual, para dedicarse, entre muchos otros personajes, al Dago semanal. Nos llama a Ricardo Ferrari y a mí para reemplazarlo. Y ahí nos largamos.

Ya recorrí los del 2006. Ahora van los del 2007.

Nunca estoy muy seguro de cuáles son, porque no los tengo y a veces se encuentran errores en la página web de Aurea Editorial, reconfiguración de la antigua Eura. Pero, en principio, son estos.

“El séptimo círculo”, una aventura fantasmagórica, donde Dago, luego de beber el filtro narcótico ofrecido por una bruja, entra en el Infierno del Dante para liberar el alma de un injustamente condenado.

“La ciudad de Kali”. O Kalikut, en sánscrito, el antiguo nombre de Calcuta. Hasta allí llega Dago para enfrentarse a los “thugs”. Ya saben, esos chicos malos que usan un dogal de seda para ahorcarte mientras dormís.

Hay otro firmado por mí que no reconozco. A veces, los editores cambian el título. Lo dejo pasar.

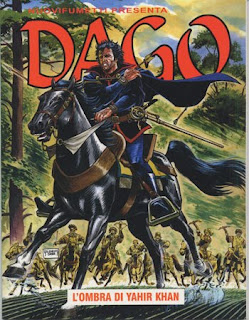

En “La Sombra de Yahir Khan”, una fortaleza es asediada por ese cruel y fantasmático mercenario que nadie ha visto jamás. Podría ser cualquiera, incluso algún infiltrado que mueve los hilos desde el interior mismo de la fortaleza.

Finalmente “Una espada hecha de estrellas”, trata sobre un forjador de espadas, descendiente de antiguos vikingos, que busca en el Kurdistán un meteorito caído hace cientos de años para forjar una espada con su metal.

Eso es todo. Por ahora.